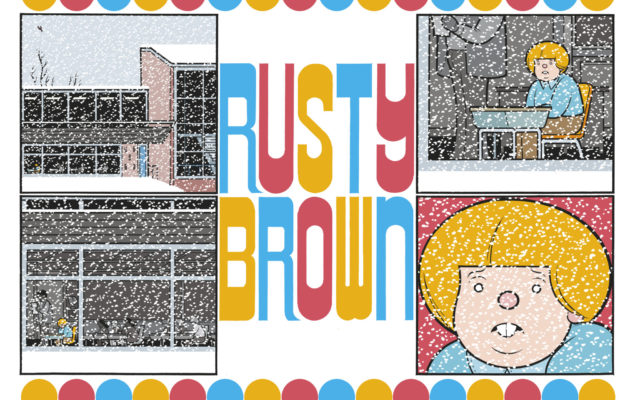

Doze anos após o lançamento de Jimmy Corrigan – O Menino Mais Esperto do Mundo em português, Rusty Brown é apenas o segundo álbum do quadrinista norte-americano Chris Ware publicado no Brasil. Recém-lançado pela editora Companhia das Letras, em tradução de Caetano Galindo, o título é uma das publicações mais importantes do mercado brasileiro de HQs em 2021.

Entrevistei Ware e transformei essa conversa em matéria para o jornal Folha de S.Paulo. Você lê o meu texto clicando aqui. Foquei esse meu novo papo com o autor nas percepções dele sobre quadrinhos como uma “arte da memória”. Ele também me falou sobre sua busca constante por empatia, refletiu sobre os paralelos vistos por ele entre HQs e música e contou sobre suas práticas atuais de carpintaria e escultura.

Deixo aqui o link para a minha matéria para a Folha e o link para a minha primeira entrevista com Ware – para a revista Galileu, em 2013. Reproduzo a seguir a íntegra dessa minha segunda conversa com o autor (traduzida pelo jornalista, pesquisador e tradutor Érico Assis):

“Nunca ‘vemos’ o mundo, mas, de certo modo, estamos sempre nos lembrando do mundo”

Você uma vez disse que pensa histórias em quadrinhos como “uma arte da memória” e que tenta expandir essa concepção em quase tudo o que faz. Você pode falar um pouco mais sobre essa sua percepção de quadrinhos como “uma arte da memória”? O que você quer dizer com essa expressão? Como você se propôs a explorar esse conceito em Rusty Brown?

Na época do colégio, eu sentava lá no fundão e deixava minha mente viajar, pensando em quanto tempo a luz leva para percorrer o espaço e me dando conta de que, somando esse tempo ao tempo que meu cérebro leva para processar a informação que entra pelos meus olhos, o que eu entendia como “presente” já tinha acontecido há um tempo e, enquanto isso acontecia, “o futuro” já estava rolando. Também me dei conta que, por conseguinte, o que eu via era uma construção, no mínimo uma reformulação sintética da coisa, pois, na prática, já era memória. As pesquisas atuais da neurociência sugerem que o que entendemos como “memória” sempre é uma espécie de reconstrução, uma maçaroca teatralizada que junta uma coisinha aqui e outra ali a partir da experiência, mas resumida e armazenada em forma de linguagem. E quando eu falo que ela é “distorcida”, quero dizer que pensamos em conceitos e, assim, também vemos em conceitos; a ideia que temos de um “abajur”, por exemplo, influencia a informação que o nosso cérebro vai processar como abajur, tanto quanto o que o cérebro percebe do abajur na nossa frente. Estas sensações ficam mais evidentes quando nos envolvemos com uma obra de arte potente e ela ‘muda o jeito como vemos o mundo’. Em outras palavras, nunca ‘vemos’ o mundo, mas, de certo modo, estamos sempre nos lembrando do mundo. Os quadrinhos se abastecem deste sumário da sensação e da sua reformulação sintética, mas viram a coisa do avesso e transformam em expressão. (Se é que isso não soa um absurdo de pedante; desculpe.)

Quando tinha uns 7 ou 8 anos, minha filha disse que estava furiosa com os meninos que só viam máquinas do tempo como trecos metálicos cheios de controles, botõezinhos e luzes. Ela achava imbecil porque todo mundo tem uma Máquina do Tempo: “A máquina do tempo está dentro da sua cabeça! Na sua mente, você pode ir aonde quiser!” A diferença entre imagens que vemos e aquelas em que “pensamos” é uma coisa difícil de descrever e de classificar; nunca paramos para ver as coisas enquanto olhamos, e o que olhamos na nossa mente pode ser diferente, se é que não apaga totalmente o que estamos vendo. Acho que é tipo não prestar atenção no professor da sétima série.

“O jeito mais fácil de ter empatia é me esforçar para entender e ver a pessoa de todos os ângulos”

Já li uma entrevista sua na qual você aponta paralelos entre quadrinhos e música. Um colega seu, o Sr. Seth, já apontou paralelos entre quadrinhos e poesia. De alguma forma, acredito que vocês estão falando de coisas parecidas que dizem respeito a ritmo, composição e o impacto desses elementos nos leitores. Como essa sua interpretação impacta o desenvolvimento dos seus quadrinhos?

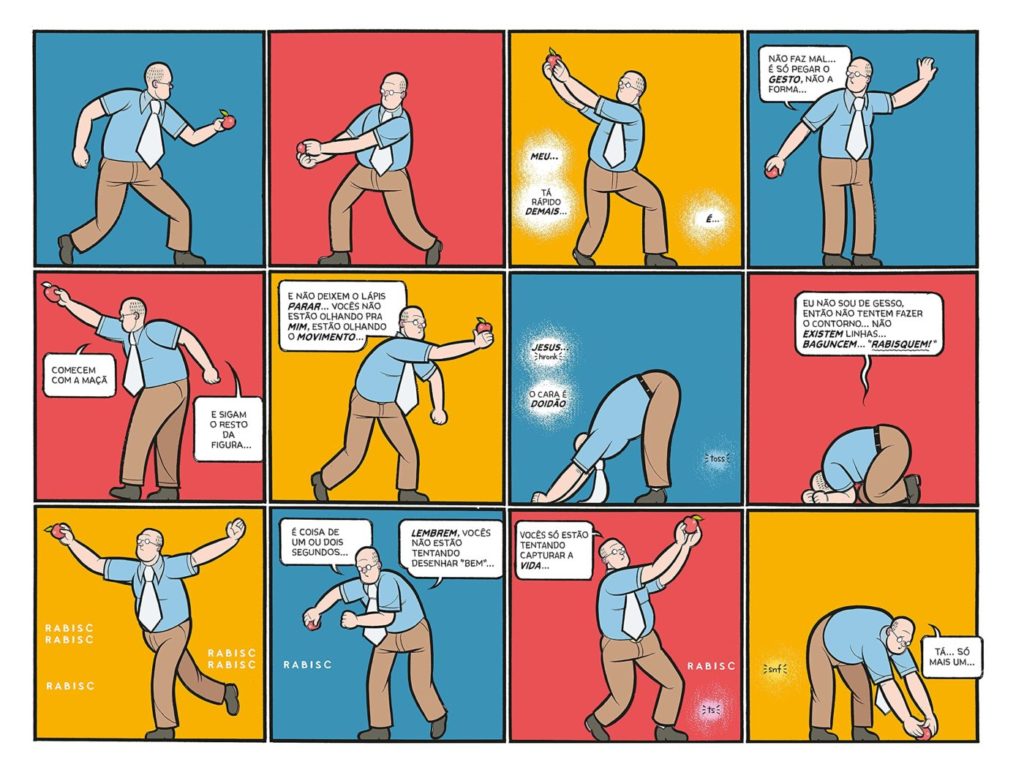

Sempre que eu tento falar de música e quadrinhos, tento chegar na sensação inefável do que os quadrinhos produzem na minha mente, que eu penso como uma espécie de “música silenciosa”, que capta os ritmos do gestual humano que ‘ouvimos’, inconscientemente, quando vemos a pessoa se movimentar, algo similar ao que entendemos como música e, acho eu, retoma a experiência do mundo que pode ser até pré-linguística, quando nos comunicávamos por gestos e urros – música e dança, basicamente. Contradizendo a minha filha só um pouquinho, se pudéssemos mexer nos controles e nas luzinhas da máquina do tempo metálica e voltássemos aos tempos das cavernas, acho que íamos encontrar os peludos corcundas um cantando pro outro. A música é uma coisa tão profunda e essencial, tão inexplicável, que acho que ela se vincular a uma que coisa que foge à razão, primordial e, no mais, inexplicável.

Vejo nos seus quadrinhos um empenho constante em apresentar diferentes perspectivas de uma mesma personalidade e diferentes pontos de vista sobre um mesmo evento, às vezes até de toda uma vida. Penso na empatia que sinto pelo Jordan Lint, por exemplo, ela vem toda da passagem de Rusty Brown dedicada a ela. Você se propõe a instigar esse sentimento de empatia dos seus leitores ao explorar todas essas perspectivas?

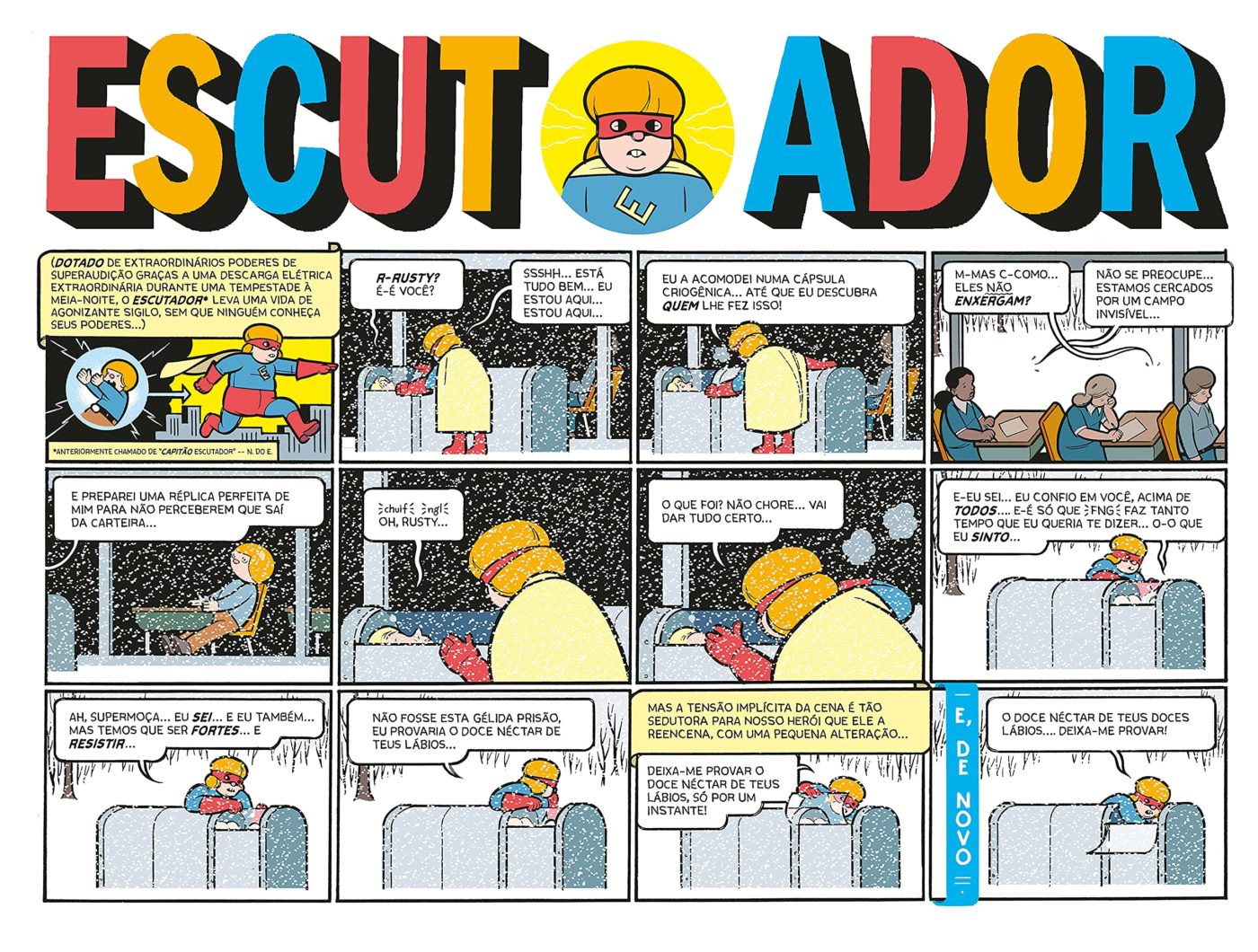

A empatia é o sentido mais importante que o ser humano pode aperfeiçoar; é o único ‘superpoder’ que temos, e quando a pessoa é quadrinista, artista, escritora, música ou mecânica de automóveis (uma coisa tão importante quanto artista ou escritor), a pessoa sempre tem que tentar entender os outros do jeito mais refinado e clemente que puder. É coisa para a vida toda, que não dá para desistir se quisermos superar nosso histórico vergonhoso de violências, imposições e insensibilidades. Sendo escritor, acho que o jeito mais fácil de ter empatia é me esforçar para entender e ver a pessoa de todos os ângulos (e isso é o oposto do que o Twitter tende a nos incentivar, e é por isso que eu odeio o Twitter.)

“A linguagem dos quadrinhos em si também anda se provando mais resistente e expressiva e abrangente do que eu achei que fosse”

Você trabalha principalmente com papel e tinta e também com capintaria e esculturas. Por que essa sua abordagem tão artesanal para os seus trabalhos? O quanto você acredita que essa abordagem tão “antiquada” para os seus trabalhos determina o desenvolvimento das suas criações? O quanto você acha que ela determinou o desenvolvimento de Rusty Brown?

Tem alguma coisa na sensação de se sentar à mesa, olhar para a folha em branco e imaginar lugares e pessoas que não existem ou não existem mais que pode ser cansativo e deprimente às vezes. Quando se trabalha com madeira ou ‘construindo coisas’, a necessidade de solucionar problemas, a meu ver, é o antídoto perfeito para a opressão da prancheta. E acontece tanta autoanálise quando eu boto o lápis no papel que a parte tátil de medir e encaixar as coisas na madeira elimina grande parte, talvez até erradique, completamente, essa matutação corrosiva. Além do mais, esculpir é simplesmente mais divertido. Eu ando fazendo umas besteirinhas mais experimentais que combinam o processo do nanquim e o de ler quadrinhos a objetos, um tanto inspirado na obra do Saul Steinberg e em umas bobeiras que eu pensei quando estava cursando artes, há mais de 30 anos. São muito mais divertidas de se trabalhar do que só desenhar histórias.

O que mais te interessa hoje na linguagem das histórias em quadrinhos? O quanto esse interesse se faz presente nos seus trabalhos mais recentes e em suas próximas publicações?

Bom, para começar, hoje tem mais artistas que pensam a fundo e que são experimentais fazendo quadrinhos do que já houve na história da mídia. Ou seja, os quadrinhos estão mais vivos do que nunca e esses artistas, ou os melhores desses artistas, estão tentando chegar num resultado genuíno, que emociona, em vez de só querer fama e trocados. A linguagem dos quadrinhos em si também anda se provando mais resistente e expressiva e abrangente do que eu achei que fosse; quando era mais moço, eu só queria saber se ia conseguir me fazer sentir e, com sorte, fazer o leitor sentir alguma coisa que não uma diversão bobinha. Fiquei muito surpreso em descobrir que quadrinhos conseguem transmitir não só tristeza, mas também tudo que existe entre diversão e tristeza. Por fim, como eu já falei várias vezes, quadrinhos são uma arte descartável baseada na reprodução, de modo que, em essência, são lixo. Este status cultural permite uma conexão direta, sincera, com o leitor, exatamente o oposto da honestidade que a pessoa tem diante das artes plásticas, que sempre enxergamos por trás de uma gaze de teoria e notoriedade, quando não a pessoa se dando conta da sua ignorância em história da arte. Pelo menos essa é a minha experiência no geral; é provável que outras pessoas sejam bem ajustadas.

Deixe um comentário