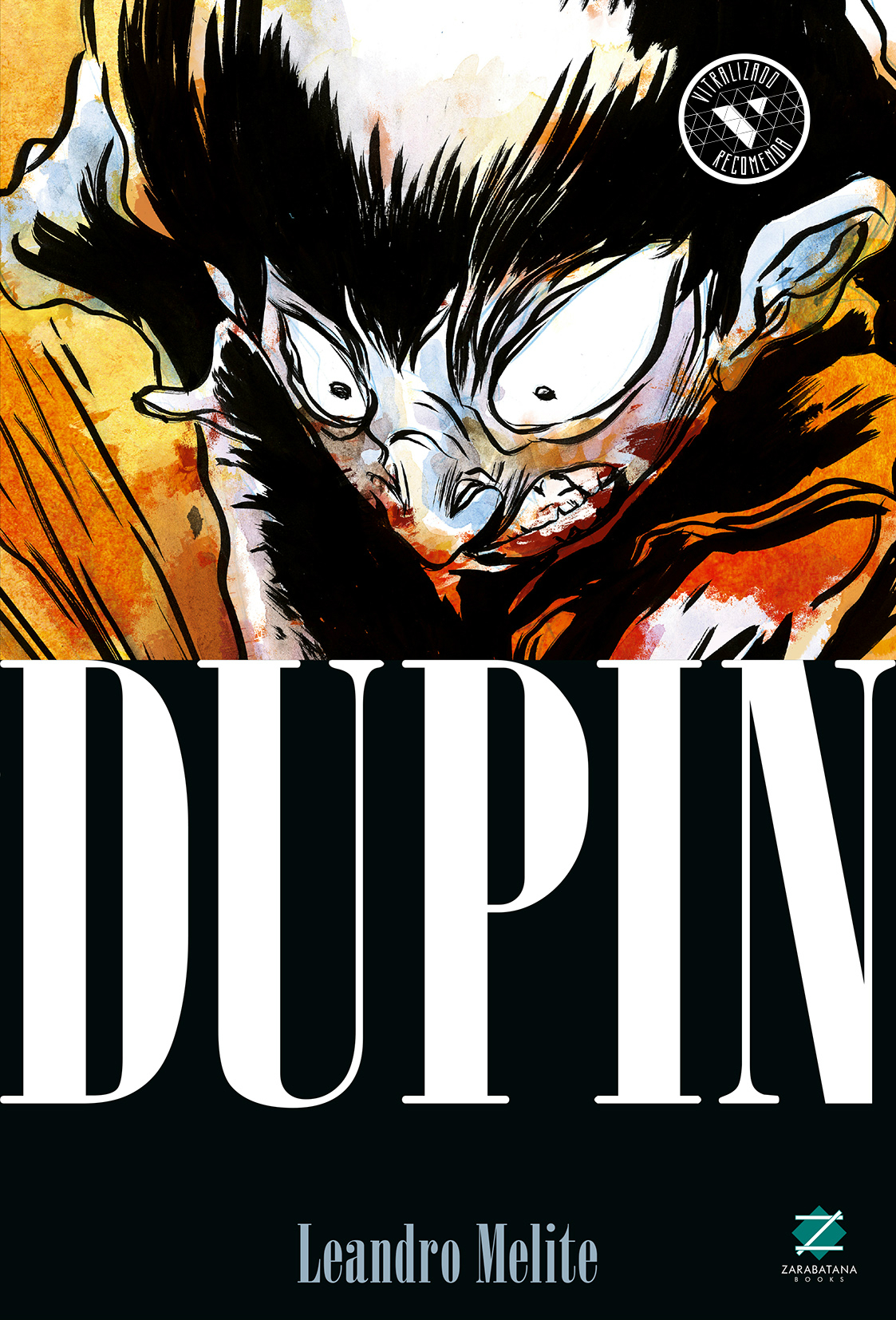

Você encontrará poucos quadrinistas brasileiros com uma carreira recente tão consistente quanto a de L.M. Melite. O recém-lançado Dupin (Zarabatana) é apenas a terceira obra longa impressa do artista e constará nas primeiras colocações de muitas listas de melhores HQs de 2015. O impressionante Desistência do Azul de 2012 chama atenção por seu experimentalismo, pela arte repleta de detalhes e pelo texto refinado do autor. Publicadas no 13º número da revista Café Espacial, as vinte e cinco páginas de Leviatã compõem um dos enredos mais impactantes das HQs nacionais nos últimos anos. Dupin representa o ponto mais alto de Melite como escritor e desenhista: mesmo preocupado com as percepções de seus leitores, ele não tira o pé do acelerador ao criar uma trama com diversos níveis de leitura e vários simbolismos.

Como entrega o nome da obra, o quadrinho é inspirado nas aventuras do detetive C. Auguste Dupin, criado por Edgar Allan Poe e apresentado ao mundo em Os Assassinatos da Rua Morgue (1841). O quadrinista trouxe a trama do clássico para os dias de hoje e transformou o protagonista do enredo e seu parceiro em crianças. Dois primos com passados obscuros, Dupin e Eduardo investigam um crime macabro noticiado em programas policiais.

Fui apresentado a Melite na edição de 2015 do Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte e marcamos uma entrevista em São Paulo. Nos encontramos e conversamos durante pouco mais de uma hora e meia. O bate-papo tratou de vários assuntos. Começamos por sua colaboração no primeiro número do Jornal Altamira, com a história Padja e o Gigante. Conversamos sobre o início de sua carreira com quadrinhos e a sua série em três números Homem da Casa, publicada no site O Nariz.

Melite falou sobre suas influências, sua paixão por literatura, seu passado como evangélico, a produção de Dupin e Leviatã e sua percepção do mercado brasileiro de quadrinhos. Caso não tenha lido Dupin, pare por aqui, dê um jeito de arrumar a HQ e depois volte para aproveitar melhor a entrevista. Se Dupin estiver entre suas leituras recentes, mande bala e respire fundo até o lançamento de Tablóide, próximo álbum do autor, previsto para o final de 2016. Papo bem legal, dos mais interessantes que já deram as caras por aqui. Ó:

É bonito o Altamira, hein? Como foi o convite pra participar?

Eles entraram em contato com o meu editor. Eu tava fora do Facebook, então eles entraram em contato com Cláudio, que entrou em contato comigo. Não sabia que era, nunca tinha ouvido falar. Conheci a Mariana (Paraizo), a Mazô, e o Gabriel (Carvalho) por e-mail. Eles falaram que queriam algo no estilo do Campeonato Industrial, que eram umas páginas que eu fazia com um personagem falando alguma coisa, uma espécie de conto. Como se fosse uma coisa confessional do personagem. Só que eu não tinha nada pronto e bolei essa daí (Padja e o Gigante), que é a mais próxima do que eles queriam. Ficou muito legal. Gostei muito do resultado e eles são muito gente boa.

Só acho uma pena esse tipo de publicação não chegue em mais gente, fica bem preso no nicho…

Pois é, o tema já é um pouco fechado. Porque se você quer abrir, tem que chamar coisas que não sejam tão alternativas, que fogem da “cartilha do alternativo”. Existe uma “cartilha alternativo”, né? Um tipo de desenho, de texto e de arte. E quando você sai disso ou dá super errado, ninguém quer saber do que você faz, ou vai para uma coisa maior, conquista mais gente. Acho que a pessoa que tem uma certa poesia na alma leva o jornal e curte.

Vou deixar ligado o gravador e a gente vai conversando, ok?

Tá, tudo bem. Não acho que vou falar mal de alguém e depois me arrepender, que aconteceu já, na gravação do documentário da HBO (série sobre a cena brasileira de HQs). Falei umas merdas e depois pedi pro diretor tirar. Fiquei meio mal (risos). Acho que já gravaram com quase todo mundo, a minha entrevista tem uns dois anos já. Eles fizeram uma reunião com os autores lá na Vila Madalena. Tava eu, o Lourenço (Mutarelli) e mais uma pá de gente, mas eu só conhecia o Lourenço. O (Danilo) Beyruth e o pessoal da MSP também tavam lá, mas que eu conhecia mesmo só o Lourenço e o André Diniz.

Esse documentário é uma espécie de panorama da cena, né?

Sim, tem uns caras bem das antigas e os últimos. Eu era dos últimos, junto com o Pedro Cobiaco e o pessoal da MSP. Fui por indicação do Lourenço.

Vocês são amigos?

Não exatamente. Eu trabalhei na livraria que a mulher dele trabalhava, mas na época eu nem fazia quadrinho direito. O Desistência do Azul caiu na mão dele, ele indicou pro cara do doc e ele gostou e tal…

Você trabalhou numa livraria de verdade? O personagem do Como Ser Demitido é você?

Sim, sou eu. Aquilo lá aconteceu mesmo. Na Livraria da Vila da Vila Madalena. Trabalhei lá por cerca de três anos, aprendi bastante coisa…

Existe um glamour em relação a trabalhar em livrarias né? Principalmente para escritores…

Existe, mas é bem terrível. Talvez o cara ache que ficando lá ele vai ter tempo para ler, quando tem pouquíssimo. Você é muito cobrado. Mas você tem acesso a coisas que não conhece e contato com todo tipo de pessoas. Como lá tinha um público leitor muito forte e todos os vendedores tinham que ter um nível de leitura considerável, não entrava um cara que não sabia quem é Borges ou Henry Miller, sabe? Como eu já tinha um nível de leitura razoável, fui contratado. Lá você tem contato com professores e escritores, eles conversam com o vendedor. A loja estimula você a conversar também, como parte do atendimento. Essa é a parte light da coisa, mas tem uma parte bem zuada também.

Sem contar que não deve ser fácil lidar com todos os clientes.

É. Aparece gente que trata você que nem merda, por que você é vendedor. Gente que não conhece nada de literatura, mas que quer fazer de conta. Isso é muito comum. Mas é uma experiência.

Gosto muito dessas histórias do O Homem da Casa. Li duas, a da livraria e a do seu amigo.

Tem três histórias: a da livraria, a dos meus filhos (a primeira, que só tá no Facebook) e a do meu amigo. É um amigo de infânciaFaz tempo que não o vejo. Ele tem alguns problemas, tem aquele lance dele ficar pensando nessa casa da praia e essa obsessão com o passado é totalmente verdade. O da livraria é o último, Como Ser Demitido, e acabou nisso…

E eu não conhecia esse site.

Se chamava, ou se chama, O Nariz, feito por pessoas que trabalhavam no ramo editorial. Gente que conheci na livraria também. Entre elas, o Daniel Lameira, hoje editor da Aleph. Basicamente fizeram o site para falar de literatura e do mercado. Daí o Daniel perguntou se eu não queria fazer uma página ou um quadrinho por semana e tal. Tinha um cara que gostava das coisas que eu escrevia e se comprometeu a revisar. E foi isso.

Já que estamos falando disso vou inverter a ordem das perguntas. Você publicou esses trabalhos no site, no Altamira e em um número recente da Café Espacial. É atraente para você esse tipo de projeto, meio indie/alternativo e independente?

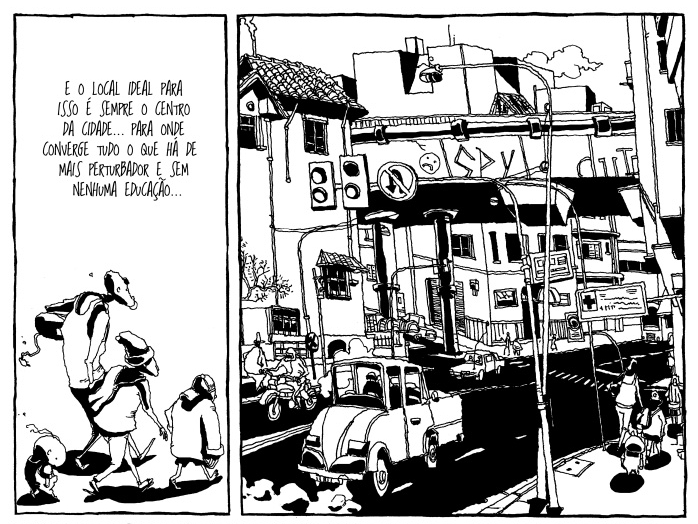

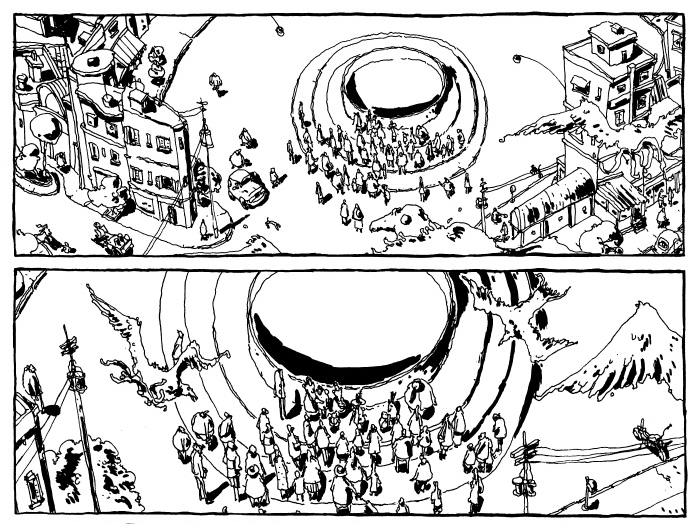

Vou te falar que tenho um puta medo de ficar nessa coisa, nessa marcação, de ser visto como “artista que faz coisas alternativas demais e experimentais”. Eu detesto. Até mesmo por essa coisa de cartilha, de ter um padrão de leitor específico de quadrinho alternativo. Alguém diz, “Ah, essa autor aqui é comercial” e às vezes é uma coisa que se mistura, não dá pra taxar. A coisa toda é muito gasosa, né? Não queria ficar marcado dessa forma. A HQ da Café Espacial tem umas coisas que eu experimento, mas tem uma narrativa ali. Gosto que tenha uma narrativa que se fecha ali. Acho que dá pra entender a história, né? O pessoal fala muito de Desistência do Azul, mas eu não acho que é uma coisa muito fora do entendimento, ela só não segue a cartilha.

É engraçado que o Desistência deve ter chegado em mais gente por ter saído pela Zarabatana, enquanto os outros, que considero mais acessíveis, saíram em publicações como a Café Espacial e o Altamira. De qualquer forma, não acho o Azul inacessível, mas ele não é fácil, tem que dar uma encarada…

Tem que dar uma persistida mesmo. Falam que é muito hermético, mas eu não considero hermético. Algumas pessoas vieram me perguntar se era isso ou aquilo que tinha acontecido e sim, era. A pessoa entendeu sobre o que era a história. Pra mim tá de boa. Acho que nas coisas menores você tem um controle maior. A história da Café Espacial eu achei que não tinha dado nenhuma repercussão até o FIQ agora. Lá que eu vi que algumas pessoas tinham lido e gostado. Na verdade, todas do ramo dos quadrinhos, quase um círculo fechado. Igual um oroboro, com a cobra comendo a calda lá (risos). É um mundo que fica ali, se autossustentando, o que é meio triste, né?

É uma crítica que eu faço ao FIQ: é um universo extremamente autorreferencial. São quadrinistas vendendo para quadrinistas e falando com quadrinistas. Vejo uma falta de diálogo com o mundo exterior e também alguns problemas de formação, falta bagagem.

Falta o diálogo com a vida mesmo né, cara? Tem gente muito nova já trabalhando como autor. É estranho falar assim, como se o cara precisasse parar de fazer quadrinhos para ir trabalhar com outras coisas, fica uma coisa meio rude e grosseira. Mas vai chegar uma hora que o cara vai ter que se virar com outra coisa porque aqui não tem mercado. Ou ele vai pra fora ou fica aqui e trabalha com alguma outra coisa. Gostaria que houvesse mercado aqui, que a pessoa pudesse trabalhar e viver de quadrinhos. Não sei se isso vai acontecer. Mas acho que quando você não tem referência de outra coisa além de ser autor de quadrinhos, se você foi sempre autor, a sua obra se limita a uma cópia do que você leu e só… Não há vivência alguma no papel e isso, ao olhar mais crítico, é evidente….Ao olhar do público comum não, porque o público comum não sabe de porra nenhuma. Já o o FIQ me parece muito mais um evento de formação de autor do que de formação de leitor. Talvez seja este o propósito do festival, eu nunca tinha ido até esse ano, mas a imagem que eu tenho é de uma feira em que os feirantes ficam comprando frutas uns dos outros (risos), quase isso, tem pouco leitor que não faz quadrinho indo atrás e o interessante é pegar esse público também, né? É complicado, é uma discussão longa.

Em contraponto a isso, tem obras que formam leitores… O leitor, quando se apaixona pelos quadrinhos, vai testando aos poucos. Não é todo mundo que vai atrás de coisa mais difícil, sobre a linguagem de quadrinhos, são poucas as pessoas que querem isso. As pessoa querem boas histórias. Não é verdade quando falam que tem mercado para todo mundo. É meio otimista-babaca ficar falando que “tem mercado para todo mundo e todo mundo vai ser feliz com HQ”. Não é verdade, muita gente não vai ser feliz, muita gente vai parar de fazer quadrinhos. É difícil fazer uma história que cative as pessoas de modo geral. É difícil fazer uma história que te dê qualquer indício que alguém vai se interessar por ela. Isso é ouro.

E que tipo de referência você tenta buscar além de experiências de vida?

Pouca coisa de quadrinhos me influencia, pouquíssima coisa. Literatura para mim é uma coisa quase religiosa, é uma coisa que se conecta direto, pelo menos para mim funciona assim. Tem coisas da literatura que só vejo na literatura, que só experimento na literatura. Por mais que tenham quadrinhos que tenham texto, acho que a imersão do texto denso me pega. Acho e considero a literatura a melhor das artes. O quadrinho é uma coisa que me dá muito prazer em fazer, não conseguiria largar isso, dizer que nunca mais vou fazer isso, a conexão entre o texto e o desenho me motiva demais. O cinema também, tudo tem. Mas poucas coisas me influenciam nos quadrinhos, elas mais me motivam, mas não me influenciam. O que mais me influencia mesmo é literatura, cinema e umas coisas de TV também.

Você tem um livro ou série preferidos? Alguma coisa que te marcou recentemente?

Tem aquele escritor de TV, o David Simon, que fez o The Wire. Fui atrás de tudo dele, tudo que eu vi. É de uma consistência narrativa impressionante. É uma coisa a ser seguida, tem que ser estudado como ele consegue. O The Wire é praticamente perfeito. Tem mais coisa, como Sopranos. O Sopranos tem algo que chega no nível de literatura. Junto com o Mad Men e o The Wire, esses três têm coisas que me remetem diretamente a literatura. Tenho meu ponto de referência para uma coisa foda como sendo literária, e eu sei, é meio arrogante, mas fazer o que? Qualquer coisa que me leva ao ponto de dizer que seja muito literário é uma coisa a ser considerada . Não que tenha um texto, mas algo que tenha uma substância que você só encontra num livro do Henry Miller, por exemplo, ou um do Balzac ou um Cormac McCarthy ou Robert Walser, Sebald. Umas coisas que chegam naquela densidade.

Mas no final das contas é tudo texto, né?

É. No cinema, por ser uma arte audiovisual, já é uma mistura né? Você tem o texto, mas precisa de uma interpretação e direção e tal. Na literatura, sempre que leio um livro do Henry Miller é como se eu estivesse saindo um pouco da realidade. Deixo o cara falar por mim. Dois escritores que eu gosto muito são o Gunter Grass – alemão e prêmio Nobel, fudido – e o Louis-Ferdinand Céline. Tem um livro dele chamado Viagem ao Fim da Noite. Genial. É o início do Beat…mas ainda mais sulfúrico. Tudo que saiu no Brasil dele eu catei. É um cara que passou pela Primeira Guerra, se estourou inteiro, estudou medicina e se atirou pro nazismo na Segunda. Não tem como desculpar o cara, mas ele tava ali pra estar do lado de quem estava ganhando, isso fica claro quando você lê e percebe como é tudo tão individual. A vida é tão individual. Hoje querem dizer que não. Que você tem que pertencer e tudo. A porra da história da cartilha, mas a gente ainda é um aqui dentro do osso e isso vale muito mais. Mas leia O Viagem ao Fim da Noite, é impressionante. O Tambor do Gunter Grass também, genial de verdade. Fora outras coisas né, os clichezões como Kafka e Dostoiévski. Tem muita coisa.

Mas teve algum quadrinho que chegou nesse aspecto literário que você fala?

Ah sim, o Fun Home da Alison Bechdel. Nossa, aquilo lá é fantástico mesmo. O lance do Ulisses, da Odisséia e do Proust. Teve um que a Conrad publicou, chamado Na Prisão, que esqueci o nome do autor agora (Kazuichi Hanawa), é incrível. Tudo do Harvey Pekar, baixei coisas dele que não conseguia achar ou por estar sem dinheiro. Comprei o que saiu na Brasil, que foi uma porta de entrada. E esse cara tem uma coisa. Sempre antes de fazer uma HQ autobiográfica eu vou nele e pergunto como que é. Abaixo a cabeça e pergunto como ele faz. Ele tem muito texto, mas não fica chato. Ele tem um ponto de vista muito específico sobre a vida, e isso é muito bom. O Harvey Pekar é foda. Mas tem muita coisa. O David B. é muito bom. Lembro que uma época teve muito quadrinho autobiográfico lançado no Brasil, como o Persépolis, o Craig Thompson… veio muita coisa. O Chris Ware também! O Chris Ware também é foda, né?

Com ele eu aprendi a ter paciência com quadrinhos. No Jimmy Corrigan, em até determinado momento eu me perguntava “que porra tá acontecendo?”. E isso virou padrão, sempre que leio um quadrinho que não estou entendendo e me pergunto “que porra tá acontecendo?”, lembro do Jimmy Corrigan e tento ter paciência. No Azul isso veio bastante…

O importante é você gostar. Entender é uma coisa totalmente subjetiva quando se trata de algo que é meio que uma experiência. O Azul é mais como uma experiência. Pra mim ele faz um sentido imenso por ter sido eu que fiz, né? (risos) Mas o importante é você gostar, se o leitor gostou que é importante. Se conseguiu tirar alguma coisa daquilo.

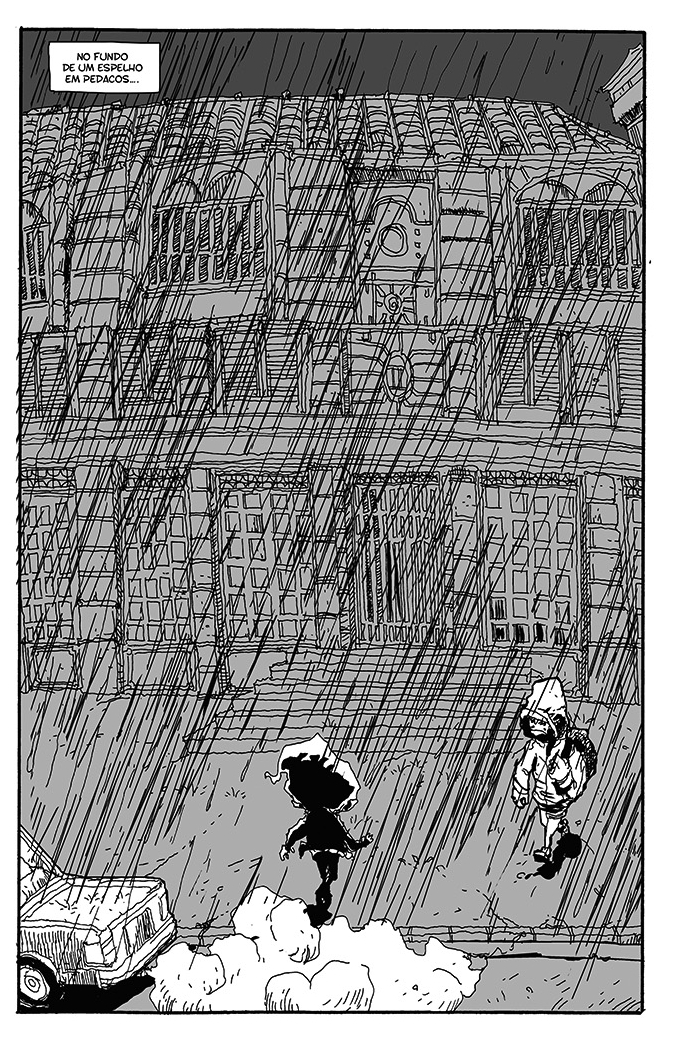

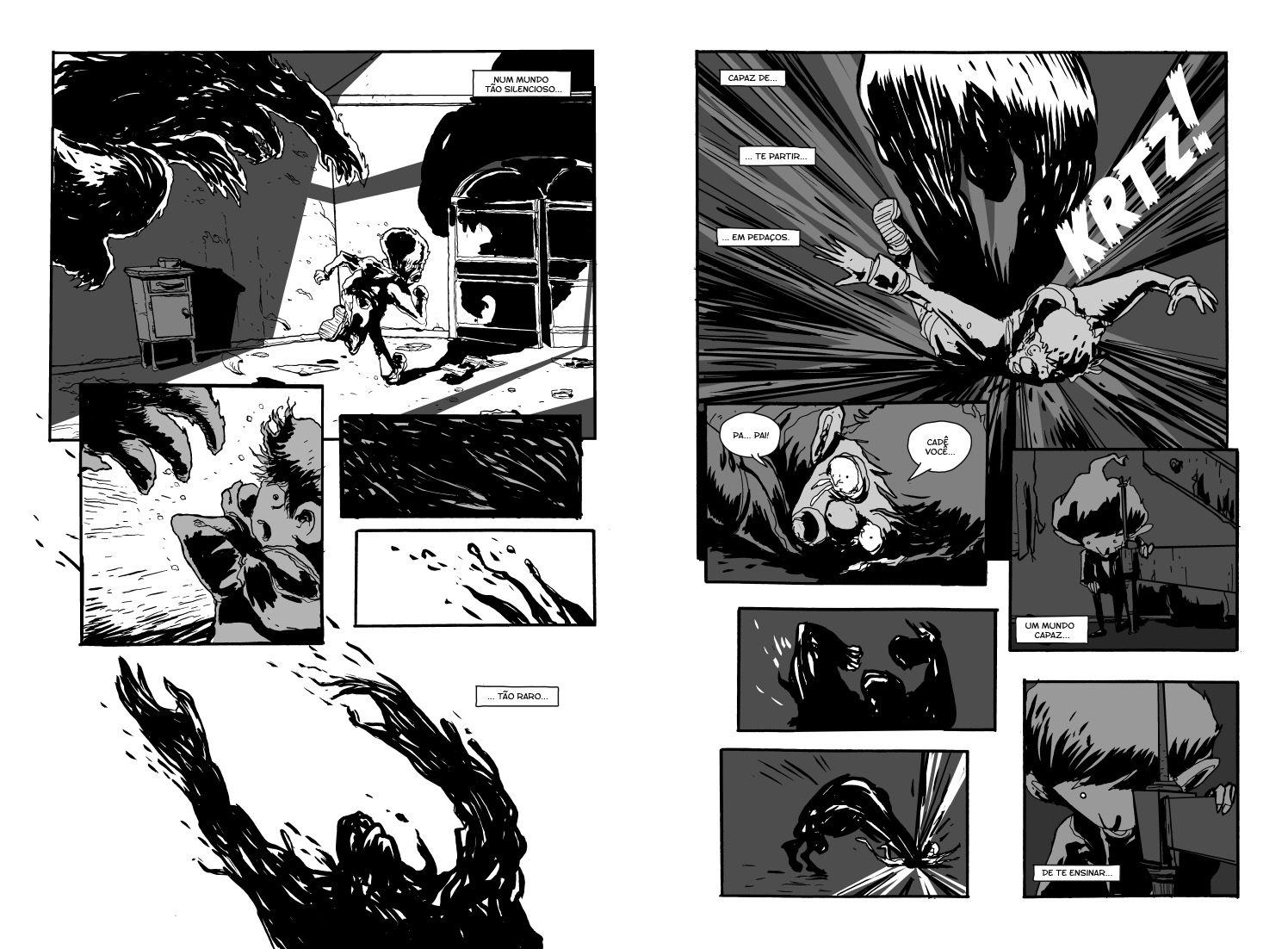

E comparando o Azul com o Dupin: você parece ter pensando mais no público durante produção.

É, tem um roteiro, né? Pra você ter uma ideia, o Azul eu fui fazendo direto, sem roteiro algum, só desenhando sem parar. Hoje me lembro e tenho vergonha, pensava que os caras não faziam roteiro. Não sei por que, mas até um tempo atrás, eu pensava que o quadrinho autoral não era pra ter roteiro e ter um puta controle todo da coisa. Nem pensava que os caras faziam rascunho. O Desistência do Azul eu fiz tudo na caneta direto, um quadrinho atrás do outro. No livro final teve uma edição, tratei para organizar os quadros, mas desenhei tudo do começo até o fim, como se fosse uma coisa que eu não deveria ter controle, sabe? Fiz tudo no nanquim direto. E depois fui ver, tentar fechar uma história. Já o Dupin é uma outra coisa, já tinha uma outra experiência. Já é uma coisa mais pensada, os diálogos já são escritos e desenvolvidos como uma unidade, tem um texto mais fechado.

Como foi esse processo? Você falou que foi dois anos fazendo o Dupin? Você fez algum tipo de estudo dos personagens?

Isso, dois anos. Não teve isso de estudo dos personagens, eles foram se formando a medida que ia escrevendo a história. Penso muito sobre o personagem, mas só penso, não escrevo muito sobre ele. Escrevo mais sobre a história e como quero o produto final dessa história. Qual o efeito que quero pro leitor, o que quero que ele goste. Não escrevo muito sobre o personagem e mais sobre a história. Escrevo muita coisa sobre a história que não vai pro texto final. O Dupin tem um roteiro que, se eu quiser ser chato e megalomaníaco, aponto todas as referências que eu tenho, que aparecem duas ou três vezes, se uma coisa é por causa de outra. Tive tempo pra pensar sobre o roteiro. No Azul foi mais instintivo, as coisas reapareciam. É muito pessoal, sobre coisas que depois eu fui ver…Aquela coisa do sangue do pai remete à minha história com o meu pai. Sabe? Eu acordei quando era criança e vi o sangue dele no cômodo do quarto e ele tinha sido levado pro hospital. Que coisa estranha: depois de publicado que eu vi que tinha o sangue do pai escorrendo em direção ao menino e me lembrei que tinha acontecido o mesmo comigo. Então foi uma coisa mais instintiva, no Dupin é mais controlado. Mas também tem umas coisas que vão acontecendo fora da minha vontade.

Os seus trabalhos são todos muito diferentes um do outro. Foi muito diferente a produção de cada um? Eu vejo o Leviatã, por exemplo, e ela é curtinha quando comparada ao Azul e ao Dupin, mas é tão ou até mais intensa do que elas.

Do Levitã eu me orgulho. Acho que foi com o Lauro (de Luna Larsen, editor da Mino) que falei que o Leviatã foi a história mais importante que eu fiz. Pra mim foi. Uma coisa muito, muito pessoal mesmo. Tem umas coisas sobre a minha família, sobre o meu pai… É estranho. Tinha coisas do texto ali que eu achava que as pessoas fossem me olhar meio torto, pelo que falo ali. Mas foi o contrário. É incrível, né? Quando você é mais sincero é quando você mais pega os outros. Parece lição do He-Man. Escrevi muitas coisas que tinham acontecido comigo. Eu fui evangélico durante um tempo.

Durante qual idade?

Eu acho que dos…as coisas se confundem um pouco na minha cabeça. Fui pra Curitiba e morei lá dois anos, mas foi antes disso. Mais ou menos dos 19 aos 23, acho. Fui evangélico da Igreja Universal. Foi um negócio bem intenso, você se força a se negar alguns instintos. Você tenta acreditar e seguir uma fé. Mas eu acho bem importante. Não acho importante que as pessoas façam isso, negar suas vontades, mas pra mim foi bem interessante. As pessoas tem preconceito forte em relação a essas coisas. O preconceito é equivalente à distância: se você não tem ninguém perto de você que é daquele jeito, você fala mais besteira sobre aquilo. Se você não tem contato nenhum, fica mais fácil de você rir daquela piada, é assim com tudo. Se você se aproxima daquilo, por mais que você continue, alguma coisa dentro de você muda em relação àquilo. Vai chegar uma hora que você vai falar “putz, peraí, mas tem aquela pessoa que eu gosto, será que tenho que ficar realmente falando isso?” ou “mas poxa, o evangélico é uma pessoa iludida”, mas putz, quem não é uma pessoa iludida? O que não é ilusão? Quadrinhos não são ilusão? Quadrinhos no Brasil com certeza é uma ilusão. As pessoas se entregam com tamanho fervor a tantas coisas. Eu me entrego, embora eu goste de dizer que não. Acho que falta um pouco de compreensão e de cuidar da própria vida (risos).

O fato do Leviatã ser autobiográfico torna ele ainda mais intenso. Aquele último quadro, mostrando a percepção que você tem do seu rosto, é muito pesado.

O fato de ninguém ter mais rosto, os rostos serem suprimidos – a não ser quando é um plano mais detalhado e eu coloco um olho ou uma boca -, seria um jogo que força o leitor a montar um rosto que nunca aparece. Quando você vê o rosto inteiro, ele é uma outra coisa, é um outro panorama, uma paisagem, quase um órgão sexual. Eu gosto muito dessa história…É o que eu pensava em fazer quando copiava literatura. Ele é uma HQ pra ser curta mesmo, se fosse muito longa não teria a mesma potência.

E 100 páginas sobre aquilo seria pesado pra você e pro leitor, né?

É… Tenho um plano pra fazer uma coisa nessa linha assim, mas essa coisa de suprimir o rosto acaba afastando um pouco o leitor, acho. Tenho plano de fazer algo mais pessoal assim, mais longo. Quero fazer, não sei quando, mas quero muito. Vai ser meio que o Leviatã grande, mas de uma outra forma. Tenho alguns desenhos, mas nada formatado. Tenho um esboço de roteiro, mas nada pronto, quero fazer. É que fico pensando na pertinência de fazer um negócio desses assim e fico meio desanimado. Me dá meio desânimo, vejo tantas pessoas querendo publicar e fico pensando na pertinência disso tudo (risos) Qual a pertinência de ficar publicando? Fico preocupado com o papel do mundo e com as árvores (risos). Mentira, mentira, não fico. Foda-se as árvores. Mas fico numas neuroses sobre o mercado editorial, as pessoas ficam sujeitas a tanta coisa, sabe? Qual é a pertinência? E vou lá eu com o meu livrinho, “ah, compra aqui também”. Não sei, talvez seja coisa de velho. Tô ficando velho e meio preocupado (risos);

Mas suas referências são muito autobiográficas e seus quadrinhos também, não são?

Acho que o Leviatã é o mais pessoal, disparado. Até mais do que O Homem da Casa, que eu tive que parar e pensar por ter coisa sobre os meus filhos, sobre a minha vida e tal. Mas o Leviatã, quando eu entreguei achei que a minha mulher ia me bater. Mas quando ela viu adorou, acho que foi a coisa que ela mais gostou, minha. E todas as pessoas ali existem, algumas que não vejo mais. Foi numa época que eu já tava deixando a Igreja, bem difícil mesmo.

Você tava falando dos rostos, mas não só no Leviatã os elementos do rosto não estão lá. Se estão, são extremamente sutis e icônicos, como um tracinho representando o olho e ou o nariz. O seu raciocínio é esse? Você faz pensando que o leitor vai completar a imagem?

Eu fiquei numa neura muito foda uns anos atrás. Vi uma notícia que algumas pessoas neuróticas enxergavam rostos nas coisas e eu enxergo muitos rostos, em manchas, em flor, no chão e tal. Daí entrei numa piração pensando “e se as pessoas não tiverem rostos, fossem só manchas na cabeça e fosse eu que estivesse enxergando aquela cara?”. É um período que quero esquecer e não quero lembrar mais (risos). Foi uma coisa muito neurótica, sabe? Pensar se as pessoas tinham rostos ou não e se era eu que ficava imaginando se eram só traços. Tem um livro do Hermann Broch que coincidentemente li na mesma época, Os Sonâmbulos. É um livro impressionante, não citei antes, mas fica como uma referência, uma indicação. No primeiro tomo, o Pazenow, um personagem, se casa com uma mulher com quem não quer casar. É um arranjo, ele queria casar com uma prostituta, Ruzena. Quando ele casa com a mulher que arranjaram, uma dondoca gentil, ele olha pra ela e não consegue ver o rosto da mulher, ele vai detalhando o que tem ali como se fosse uma paisagem, mas ele não consegue enxergar uma identidade naquele rosto. Lembro que li isso aí e fiquei muito impressionado por tembém sentir isso com as pessoas. De vocês as vezes olhar uma coisa que é um conjunto de elementos concentrado ali que a gente consegue ver como um rosto, olho, nariz, boca e tal…Fiquei pensando nisso. Fiquei com medo de perder isso, de olhar para uma pessoa e não ver mais o rosto dela. Fico meio com medo de perder isso, de olhar e não ver mais. Você procura e não vê mais. No Leviatã tem uma coisa disso. Acho que é isso.

E aí a gente vê como o Dupin é uma outra vibe, né?

Fiquei meio com receio de, de repente, sair muito do que eu estava fazendo e as pessoas… Ainda tenho receio, penso bastante sobre isso e fico com medo de tanto pensar, sabe? (risos) Os meus pensamentos refletem muito no físico, sabe? Como citei em relação ao documentário da HBO e me arrependi tremendamente e não tive coragem de pedir pro cara tirar as merdas que falei. Começou a me formigar o lado esquerdo da cara. Um horror. Fiz encefalograma, pois pensei que tava com um tumor. Reflete no físico o que me incomoda. Mas…

No Dupin fiquei com medo de voltar isso. Não fiquei arrependido, fiz um trabalho legal, mas ele sai muito da cartilhinha. Tenho muito medo da “cartilha do artista alternativo”, cara. Tenho muito medo disso, de virar o alternativinho que faz borrão lírico poético e coloca um textinho ali pra ser bonito. Tenho muito medo disso. Gosto muito da história bem contada e o Dupin me ensinou bastante. O Dupin, o personagem, não é aquele menino. Ele é mais como se fosse uma força ou uma entidade que absorve aquilo e se declara. Sabe? Se declara o Dupin, mas não é que ele é o Dupin mesmo, é o personagem adaptado. O próprio Dupin do Poe fala que existe um Dupin num conto que a mãe dele lia pra ele, então ele toma essa persona por precisar de uma ficção. Eu tava muito nessa ideia de como as pessoas vivem uma ficção. Vivem a ficção delas, o que a gente vai gerando pra gente como ficção. Meio que o livro é sobre isso, sobre encontrar uma ficção e viver ela. Você só vai mesmo conseguir manter uma sanidade particular a partir do momento que encontrar essa ficção e viver ela. E é uma coisa muito saudável, né? Você pegar essa ficção como personalidade. Existe também o outro lado disso, que beira à neurose, à esclerose, de você se alimentar excessivamente dessa autoimagem. E é também um processo muito psicanalítico, isso de você pegar e ter uma ficção pessoal. Algo que você conta pra você todo dia, assim que acorda. E isso é muito rápido, vem num estalo e em função disso você vive o seu dia. O Dupin é sobre isso e sobre a nostalgia do super-herói. Tenho muita nostalgia do super-herói. Do conceito básico.

O fato de você colocar crianças para serem protagonistas abre muitas portas dentro dessa linha de raciocínio, né? Minha cena preferida, por exemplo, que fiquei indo e voltando nas páginas, mesmo sendo as mais convencionais, são as descrições do crime pelos bonequinhos.

Putz, aquilo lá é a minha história de infância. Me achei naquilo. Tinha brinquedos, eu morava numa casa que tinha uma escada e embaixo dela tinha os meus brinquedos. Minha avó colocava os brinquedos em caixas de papelão. Eu pegava os heróis e meio que reconfigurava eles: eles não eram eles mesmo. Eram coisas que eu inventava, o Batman e o Super-Homem podiam ser outra coisa. Inventava as minhas próprias histórias, em que eu era aqueles personagens. A gente acaba transferindo isso depois, né? Quando perdemos os brinquedos, vamos moldando outras ficções. Na coisa dos meninos eu pensei que tipo de pessoa ia se entregar com a resolução de um crime que ninguém meio que se importa, parece que é uma coisa muito grande, mas vai passar… A indústria jornalística vai se alimentar de outra coisa e depois outra coisa, mas pra eles é muito importante. Quem ia se dignar a ser um herói ou uma coisa além dos meninos ali, né? Eles podem se arriscar ao ridículo disso ou então um adulto maluco que já tem as suas responsabilidades. O mundo real vai desconsiderando muita coisa bonita. Na infância a gente tem muito a coisa de arriscar, você cogita, “de repente eu posso, pode acontecer de eu ser um super-herói, de eu ver alguma coisa, de eu ser importante”. Pra mim o livro é sobre isso. Pra mim, fazer alguma coisa sobre isso é muito voltar a ser o que eu era quando criança. É muito prazeroso.

Tem aquela página linda sobre o super-herói, Voltrax, que ele comenta o símbolo do personagem…

É, eu fiquei pensando sobre os quadrinhos. Sobre o que é, se são pessoas losers que fazem… Na minha época, quando eu lia, sonhava em fazer. Você pensa: são duas faces da mesma moeda, o cara que faz o super-herói é sempre o loser que tá falando sobre o cara que é vitorioso. Depois ele faz sobre ele mesmo, se massacrando. Ele meio que quer ser o cara dos quadrinhos, quando ele não é um herói, ele é o herói da própria história. Meio que o Crumb ali, que quer ser o cara, que mesmo com ele se fudendo você quer ser igual a ele. Esse mundo que a gente vive é o do impossível e o quadrinho é o mundo do possível, né? Você pode colocar qualquer coisa que quiser, ser qualquer coisa que quiser, ser o super-herói. O cara, o autor, tá sempre falando sobre ele mesmo. Dificilmente ele tá falando sobre outro personagem, você não tem referência de outra coisa. Você não consegue ser outra coisa, você só é você o tempo todo. Sempre usa as suas referências. Naquela conversa dos meninos, ele tá falando sobre ele, não sobre o herói. A grande maldição humana é essa né? Seja o que você falar, será sobre você.

Eu gosto de super-herói, acho sadio existir. Tem um quadrinho do Naoki Urasawa, autor do 20th Century Boys e do Pluto, que chama Billy Bat. É sobre um artista de quadrinho que faz um personagem que é um morcego detetive. Ele tem um símbolo, que é um morceguinho. Não lembro direito como é, mas ele começa a lembrar que já havia visto esse símbolo no passado e havia esquecido onde. Aí ele pensa o quanto plagiador ele é. Tem uma hora que ele fala: “Nós que fazemos quadrinhos somos os professores da justiça”. É bem isso mesmo, ali que você aprende o que é o bem e o mal. Lógico, depois você desenvolve isso, mas a coisa mais primária disso, o jardim da infância disso, são os quadrinhos. Pra mim foi. Tem pessoas que tem outra formação. Mas toda história é individualmente sobre o bem e o mal.

Aí depois que eu li o Dupin reli o Assassinatos na Rua Morgue. É impressionante como a forma Dupin desvenda as coisas é copiado até hoje em várias outras obras. Principalmente quando ele reconstrói uma linha de raciocínio para desvendar alguma coisa, é algo que todo mundo copia. Por que você resolve adaptar exatamente essa história?

Eu gosto bastante da história policial. É muito legal porque você consegue falar sobre outras coisas além do próprio crime. Às vezes nem o assassinato é tão importante. Ele consegue jogar o autor numa fórmula: você vai descobrir quem é no final. No decorrer você consegue colocar algumas coisas e falar sobre elas. Reflexões, sei lá. Eu sou muito disperso e na narrativa policial me encontro bastante. É sobre você descobrir quem foi e porque que foi, uma coisa bem primária da estrutura narrativa. Enquanto isso, acho fascinante quando o autor consegue jogar outras questões e te tira um pouco do mistério.

E como você falou: o Dupin não é sobre o crime.

Não é. Tem algo sobre o crime, mas é mais sobre o personagem, o menino tentando se encontrar e descobrir qual é o papel dele no mundo. Qual o papel dele? Como ele vai usando as pessoas pra conseguir ser aquela pessoa que ele quer? Então é meio que sobre isso. O Poe na verdade se referenciou a outras coisas pra criar, né? A história é vendida como a primeira narrativa policial, mas não é exatamente a primeira. É onde ele pega todas as características e junta de uma forma muito concisa. Se você ver, analisar o conto, ele é quase como um conto de fadas. O que acontece primeiro? Tem os dois amigos e eles são uma dupla, assim como o Don Quixote e o Sancho Pança. Um cara muito seguro do que sabe na vida e um cara que vai aprender com ele, um cara que ajuda de alguma forma, mas não tanto. Aí acontece uma coisa que precisa da resolução deles e eles ajudam a concluir. Tem a vítima e o monstro secreto, no conto é diferente do meu livro, em que acontece um confronto físico.

E o Poe deixa muito didático o que você tem que fazer para ser um escritor policial. Ele deixou a combinação perfeita nos quatro contos – Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Marie Rogêt, A Carta Roubada e O Escaravelho de Ouro. A sua história policial vai ser uma das quatro, você não vai conseguir fugir daquilo. É um assassinato misterioso, um quarto trancado; um assassinato de escritório e de gabinete que você investiga de longe, muitas vezes sem nem ver o corpo; tem o crime bobo, o furto pega trouxa em que o mistério estava ali na sua frente o tempo; e, por fim, o Escaravelho que é o romance do enigma, que pega muito pela literatura de aventura. Nesses quatro ele consegue uma coisa muito básica e reconfigura tudo. O Poe faz muita coisa. Escreveu sobre muita coisa: de ficção científica até ensaios metafísicos mesmo, é um universo muito rico.

E tudo muito concentrado nessa mesma essência, né?

O resto é uma reverberação desse ponto específico, todos os outros detetives são uma variação do Dupin. Por isso acabei usando o nome Dupin mesmo. Como Joyce com o Ulisses.

E você tem filhos, né? Qual a idade deles?

Tenho dois, uma menina de sete e um menino de dois.

Você pensa em que idade eles poderiam ler o Dupin? O seu quadrinho tem diferentes níveis de leitura e talvez possa ser legível para uma criança.

Pois é, tem a coisa do mistério que é meio superficial, mas tem as outras camadas que você vai absorvendo. Não sei. A minha filha ensaiou uma vontade de ler, ela queria, mas não sei se ela conseguiria passar muitas páginas…

E também tem muito texto.

Tem muito texto. Tenho uma relação com a palavra que acho até que exagero um pouco. Mas gosto muito, então não acho que vou parar.

E lá no FIQ você comentou que foi você sozinho fazendo, que você chegou a mostrar pra sua esposa, mas que não deu certo e você preferiu seguir fazendo tudo sozinho. Como foi isso? Até com o Cláudio (Martini, editor da Zarabatana) não houve diálogo?

O Claudio é muito aberto e deixa o autor resolver. Ele até contesta algumas coisas e conversa no final. Mas o processo foi muito uma imersão minha, porque eu já considerava o Dupin um personagem que eu até conversava mentalmente. Até deixo uma dedicatória e um agradecimento pro livro porque ele me salvou de uns pensamentos ruins. Me coloco muito na figura do primo, do Eduardo, me coloco muito naquela pessoa que tem ali por perto uma pessoa que é mais inteligente e melhor. Então no decorrer, quando algumas coisas me deixavam muito perturbado eu recorria diretamente à figura do Dupin pra me tirar um pouco da realidade.

Mas recorria como?

Pensava sobre ele. O que ele faria? É um personagem muito seguro, ele quase não erra no livro inteiro. Só uma queda: quando ele acha que não vai mais desvendar o mistério, ele fica chateado. Ele meio que se mistura à imagem do primo, parece que é uma pessoa só falando. Eu recorri muito à figura dele pra me distanciar um pouco da realidade. Me jogar meio na ficção mesmo.

E seu próximo trabalho é a Tablóide. Você já começou a produção?

Vão ser mais ou menos umas 170 páginas, já tô fazendo. São dois personagens que tenho há muito tempo, de época de colégio: a Samantha, uma repórter que tem interesse no sobrenatural, e o Horácio, um fotógrafo que não acredita em nada. Eles trabalham nesse jornal que vai atrás de coisas ligadas ao sobrenatural. Mas não é uma narrativa convencional, seria mais como em Twin Peaks.

Você comentou que seria uma mistura de Twin Peaks com Jodorowsky, né?

O Jodorowsky é uma referência, nem falei antes o nome dele, mas me ligo muito com o pensamento dele. Não é exatamente o que o Lynch faz. Sempre cai assim: quando você não entende uma coisa você apela pro Lynch, né? A imprensa brasileira faz muito disso. É muito degradante. Mas todo mundo já fez isso, eu também. Ele é uma vala comum, onde você atira tudo que não entende direito. Tanto pro autor que está sendo comparado quanto principalmente pro Lynch. “Ah, não entendi, joga naquela caixa lá do Lynch”. O Jodorowsky ele beira numa coisa que não chega a ser Lynchiana, mas com a nuance de formação do ficcional. Ele conta uma história, mas a imagem é muito poderosa pra ele. Ele faz recursos de imagens e figuras que são quase ponto de virada na história. Gosto muito do que ele fala, o Incal é muito foda, o Santa Sangre, os filmes dele, quase todos são muito bons. No El Topo ele faz um faroeste que não é um faroeste. É um faroeste sobre a vida no estado mais puro. Gosto muito dessa coisa, quando é um gênero, mas sai do gênero. No Tablóide pretendo fazer isso. É uma pretensão. Pretendo fazer uma coisa policial, mas meio fora. Também pra vender como o Dupin, que é um policial, mas não é. Coitado do leitor (risos)

Esse é pra quando? É do Proac, né?

Isso é Proac, então tenho que fazer em 2016 e tem que sair. Mas espero que seja prazeroso.

E você gosta disso? De ter um deadline?

Não, detesto. O Azul já tava meio que pronto, não precisei correr muito. Com esse eu vou precisar correr mais, vai ser meio angustiante. Tenho certeza que vai ser angustiante pra fechar o livro. Vou fechar e depois por algum motivo vou me arrepender. No Dupin eu não tive um deadline específico. Me programei pra 2015 e deu tudo certo. Mas como o Tablóide tem que sair, então vai ser difícil, vai ser complicado.

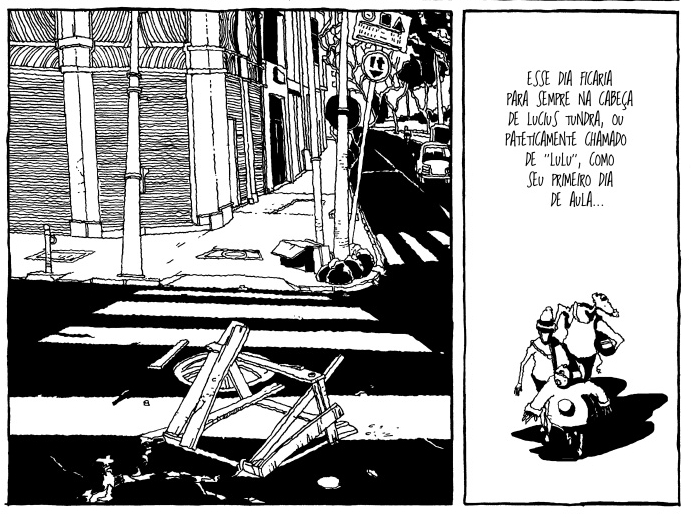

E sobre o seu desenho: seu estilo muda muito pra cada obra que você faz, mas a cidade é meio que um personagem onipresente. Você é de São Paulo, né? A cidade reflete no seu trabalho?

Acho que sim, né? A cidade como aquela coisa que existe. Você vai morrer, seus filhos vão morrer e ela vai permanecer. Eu não acredito em apocalipse, em porra nenhuma que o mundo vai acabar, então essa porra vai sempre funcionar. Acho que as pessoas que falam que o mundo e a civilização vão acabar estão em uma espécie de negação (risos) “Ah, não quero que isso aqui permaneça sem mim”, sabe? “Tudo tão bonito aqui, vou dar um universo apocalíptico na cachola deles porque eu já não vou estar aqui mesmo, então que vocês se entubem”. Acho que é muita negação da morte. A cidade pulsa muito forte, então, pra mim… Considero sempre ter um panorama, uma figura da cidade, não só pra situar o leitor, mas gosto muito da função narrativa. Acho muito preguiçoso quem não faz cenário, cara. Por mais tosco que ele seja. Eu não considero meu desenho muito bom, me acho um desenhista muito ruim, muito ruim mesmo. Não sei se foi pra você que falei, mas acho que no quadrinho brasileiro o desenho começa a pedir desculpa. O desenho pede desculpa pelo texto. É um texto tão maltratado e os diálogos tão distraídos que no geral o desenho fica pedindo desculpa. “Olha, compra meu quadrinho, o desenho é bom”. Tem que ter um trato com o texto e eu tô procurando melhorar meu desenho. Me esforço pra desenhar melhor, pra mim e pro leitor, mas acho meu desenho muito ruim. Acho legal você colocar o personagem em um cenário, desenhar um cenário, acho muito preguiçoso quando colocam um personagem só vagando num quadro. Acho que é trapacear com o leitor. O cara comprou seu quadrinho, ele merece um cenário, um trato. Por mais que você não desenhe bem, precisa se esforçar.

E quando você diz que está tentando melhorar, como você faz isso? Você reflete? Estuda?

É… pensando mais no leitor, no que ele vai querer, sabe? Penso muito no leitor. Tem autor que não pensa. Penso bastante no leitor, no que ele vai ver. Não é uma questão de mercado, sabe? Uma coisa mais bem cuidada, não é questão de desenho bonito ou feio. Por exemplo, os desenhos do Mutarelli, que tem gente que diz que são feios, eu acho muito foda. É muito trabalhado. Acho que é mais o empenho. Você vê que é um trabalho empenhado. Falo disso: ter um empenho, fazer um desenho mais finalizado, para ficar uma obra mais trabalhada. O trabalho é algo muito importante. Você ter um roteiro, um desenho, um diálogo mais trabalhado, não dá pra deixar qualquer coisa. O quadrinho meio que sugere uma coisa largada, né? Muitas vezes você consegue fazer uma coisa mais rápida porque o autor já tem um processo que vem de dentro dele. Então quando ele faz o produto final ele já tem algo que vem de dentro dele. Como acho meu desenho ruim, é algo que precisa ser trabalhada para que a pessoa que comprar não compre qualquer merda. Fico muito preocupado (risos). É meio bobo, sei que é meio besta, fico preocupado em fazer um produto melhor. Não que seja mais bonito ou mais feio. Tem que ser trabalhado, acho que é isso (risos).

E você falou de todos os seus autores preferidos, do seu estilo e dos seus esforços. O Leviatã é você, o protagonista tem a sua voz. No Azul é um mundo muito peculiar, com regras muito próprias. O Dupin é protagonizado por duas crianças, que tem diálogos e vozes muito próprias. Foi difícil pra você?

Fico pensando. Talvez eu não tenha conseguido dar uma voz de adolescente aos personagens. Não sei se tive muito êxito em relação a isso.

Mas não é em relação somente à fala. Ele revela ser uma criança na sua postura, quando ele se desarma.

Não sei se tive êxito. Acho que tem que ser muito trabalhado. Fico pensando muito nas referências que a gente tem de quadrinho no Brasil. Eu vejo o texto de alguns autores e putz… o cara podia fazer uma coisa menos piegas, sabe? Vou entrar numa coisa aqui que é falar mal dos outros e depois vou ficar mal… (risos). Chega.

Aí voltando lá no começo da conversa. Algo que vi no FIQ: o mundo dos quadrinhos brasileiros me parece ser muito autorreferencial. Não vejo diálogo com outros ambientes e isso acaba travando e impedindo qualquer evolução. No FIQ vi algumas palestras muito rasas, sem pessoas de fora e ou profundidade. Sinto falta desse diálogo, dessa aspiração por aprofundar o debate…

Não sei, cara. É bem decepcionante você ficar analisando. Na verdade, é muito sobre a notícia, a publicidade. O que ela aponta que é bom ou que não é. Quantos amigos o autor tem e como ele é aceito no meio dos quadrinhos, é muito sobre isso. O quadrinho brasileiro é muito sobre quantos amigos você tem, quem você conhece e tal, é isso. Todo mundo fala que o cara é bom e ele realmente acredita. O cara ganha o Proac e realmente acredita que é bom (risos). Um site fala que o cara é bom, o outro também e aí fica aquela coisa. Falta ver um pouco mais lá fora. Falta ver o que o leitor comum vai pensar.

Os seus dois grandes trabalhos saíram pela Zarabatana. Não sei como funciona para você e pra editora, mas você pensa até onde cada um dos livros chegou?

Não sei se o Azul teve uma receptividade boa. O Dupin é mais pra fora, uma pessoa que não é muito dos quadrinhos consegue ler. Talvez goste, talvez não goste, mas aí é outra coisa. Ele e mais acessível do que o Azul. O que você achou?

É mais acessível sim, mas acho que o Azul também deveria ter chegado em mais gente. Que ele deveria ter feito mais barulho. Pesquisei sobre você e não encontrei muito sobre o seu trabalho, sobre o Azul e o Leviatã, por exemplo.

Não sei. No quadrinho brasileiro tem muito disso. Não é só isso, claro, tem a qualidade, mas também tem o fato de você conseguir chegar o mais longe em função do quanto de pessoas você conhece dentro dos quadrinhos. Os prêmios são concursos de popularidade, disse aquele que nunca ganhou prêmio (risos)

E é importante isso, né? Buscar esse diálogo e não ficar preso nesse mundo de quadrinho.

É, acho que você pode fazer uma coisa autoral também, né? Mas não sei. A juventude é uma merda (risos) Hoje é tudo uma coisa da juventude, de quem chega primeiro e fala mais alto. É muito uma coisa do tipo, “ele é o melhor de todos no país”. Fica essa tensão. E essa chuva de provas de criatividade e estupefações relativas a profissionalismo e maturidade artística. Um puta saco… Tem muito autor bom. Queria ver, pra dizer a verdade, mais coisa de autores mais velhos. Narrativas longas. Falta uma coisa de um autor mais velho, mas é o que a gente tem hoje. A realidade é sobre isso, né? O que a juventude faz, como ela faz…sempre fico meio reticente em relação a isso. Sei lá, a experiência de vida, eu bato de novo nisso… Você ser autor e não saber o que é ter sofrido pra pagar o aluguel. Não sei se considero muito esse autor. Velho ou novo, não importa. O cara nunca andou de sapato furado, nunca ficou sem dinheiro, nunca teve uma goteira em casa. Considero muito o autor que viveu. Acho que é muito importante considerar o autor que viveu. De verdade. A verdade precisa esmagar a metáfora e arrancar os olhos dela. Os dois. Hoje tudo é uma metáfora. Você vê o cara falando “Ah, o livro é uma metáfora de não sei o que lá”. Tudo é uma metáfora? Meus livros não são uma metáfora de nada. Você pega e conversa com uma pessoa e ela diz “isso aqui é uma metáfora daquilo” Sobre um desenho animado imbecil. Tô cansado disso, cara. Fala pra mim que isso aqui é só isso aqui. Sabe? É meio que parar de ver uma grande profundidade naquilo que não é profundo. Hoje tudo é uma coisa profunda, mas claro, é feito por pessoas. Tudo tem um nível de profundidade relativo, mas nem tudo tem uma coisa assim. As vezes é só uma casca, sabe? É uma busca incessante pela profundidade e quanto mais inteligente você for, mais coisas você vai conseguir tirar de uma história tacanha. As vezes é só uma história tacanha, feita por um autor tacanho que é visto com uma profundidade imensa que não existe, que não existe nada lá.

Putz, que vontade de tacar fogo na metáfora. Pegar a fofice do quadrinho brasileiro, junto com a metáfora do quadrinho brasileiro e tacar gasolina, abrir uma cadeira de praia e assistir elas queimarem. Tenho muita vontade de fazer isso. Nunca vi tanta metáfora, é muita metáfora, cara. É muito papel de carta. Nunca um quadrinho é só sobre aquilo. O meu quadrinho é só sobre o que é. Não tem metáfora pra porra nenhuma, quem enxergar metáfora é uma coisa que tá querendo buscar profundidade onde não existe. “Isso aqui é uma metáfora para a grande passagem do tempo e não sei o que lá”. Que papinho furado do caralho. Star Wars tem que ser uma metáfora? Que mais? Hora de Aventura é uma metáfora? Vá a merda! A graça é ser divertido. Por que o entretenimento não pode ser só entretenimento? Por que o entretenimento tem que ser tão atravessado assim por milhões de teorias? Aceite, você está perdendo o seu tempo de qualquer forma. É disso que a vida se trata.

foda

Puta entrevista!

Inspiradora e (desculpe o neologismo) piradora.